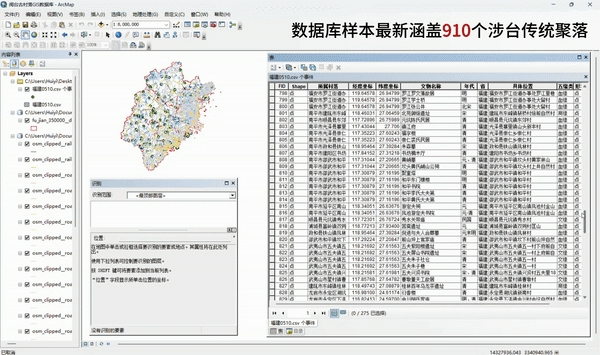

解放日报·上观新闻记者23日获悉:全国首个涉台传统聚落数据库与共建共享平台建成,这一数据平台创新性整合了聚落空间信息、建筑三维数据、家族谱系及口述历史等多元资源,实现了涉台文化遗产的精准建档与动态更新。

涉台传统聚落数据库与共建共享平台展示

涉台传统聚落数据库与共建共享平台展示

作为一个开放共享的载体,它为两岸研究者、规划师和公众提供便捷的研究工具与交流窗口,成为见证闽台同根同源、促进两岸文化交融的重要数字基石。目前,该数据库与平台已在两岸合作的20余所高校间内测使用,并将全网上线推广。

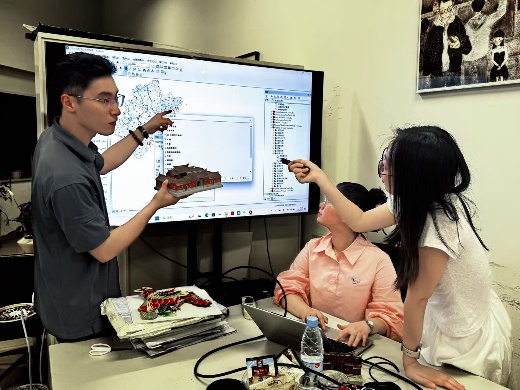

团队开展实地调查和资料整理工作

团队开展实地调查和资料整理工作

闽台两地,历史的脉络与文化的情感早已深深交融,尤其是那些深植于闽台地区聚落形态、家族谱系与民俗信仰中的共同记忆,见证着两岸同根同源的血脉联系。然而,岁月流转,承载乡愁的传统聚落正在不断消逝。

如何守护住这段两岸共同记忆的图景?自2019年起,华东理工大学“踏浪寻缘”团队便在张杰教授带领与指导下,依托城乡规划、社会学、建筑学等多学科交叉力量深入田野,系统开展闽地涉台传统聚落的调查与文化解读。通过高精度测绘、口述史采集、社会网络分析及数字建档等手段,系统梳理聚落形态、建筑特色、家族迁移与民间信俗。

“很多闽地聚落与台湾地区在建筑形制、民俗节庆、宗族文化等方面具有高度同源性,它们是两岸同胞共同的历史见证和文化纽带。”团队指导老师、华东理工大学教授张杰表示。6年来,“踏浪寻缘”团队奔赴福建漳州、泉州、福州、宁德等地,累计完成155个涉台传统聚落测绘、收集近20万字的口述访谈记录、撰写近30万字的研究报告,为涉台传统聚落保护提供了真实依据。

通过调查与研究,团队构建涵盖数百栋古厝和聚落空间的地理信息系统,建立起全国首个涉台传统聚落数据库,还研发出用于涉台传统聚落收集、搜索的共建共享平台,现已采集近万张历史影像、数千条人物谱系,为台胞返乡寻根寻祖提供技术支持。不止于此,团队正进一步拓展与台湾高校、文化机构的合作,让沉淀于古厝聚落间的两岸共同记忆,焕发新的时代生机。

两岸青年合作搭建构筑物

两岸青年合作搭建构筑物

事实上,团队作为华东理工大学的主要代表多次参加两岸大学生闽南文化体验营,与台湾大学生深入交流,共同搭建出18个木构筑物,累计设计出8个具体村落保护活化方案,引发社会广泛关注。今年暑假,团队再次奔赴两岸夏令营并结交新的台湾青年。“风土之域,四隅守中”,团队提出融合闽台九宫格、天井、八卦等文化意象,与台湾青年共同搭建“四水归堂”般的休憩构筑物,呼应闽台家族的交流场景。

洪亮与台湾青年交流

洪亮与台湾青年交流

团队核心成员洪亮来自福建三明,在连续3届体验营中真正感受到闽台文化的共融。从2020年加入团队初识闽台古厝的温度,到2024年以骨干身份带领小组完成融合传统与现代的木构作品,再到2025年作为负责人组织两岸学术交流、阐释聚落保护背后的文化认同意义,洪亮在一次次实践中不断深化认知——从初时的情感共鸣,走向协同创作的技艺探索,升华为对传承使命的自觉担当。“唯有根脉相连,才能在未来相拥。”

从精细测绘闽南古厝到深入访谈两岸居民,从高校学术协作到社区共同营造,从数字建档到活化利用……“踏浪寻缘”团队正以学术为舟、以乡愁为桨,已联合两岸20余所高校、1000余名青年炒股最好用的手机软件,建立起紧密的协作网络,让两岸青年真切触摸共同的血脉根源、感受相同的文化基因,在追溯与守护中筑牢“两岸一家亲”的心灵纽带。

配多多配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。